Cure & Conditioning

ご予約・お問い合わせは

℡.075-461-3928

つれづれ草(心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書き付くれば…)NEWS&FAQ

⇒前ページからのつづき

院長が最近感じたことや、思ったことを挙げてみました。

(不定期に更新します。)

⇒最新の「つれづれ草」へ

| 更新日 | 更新内容 |

|---|---|

| 2024/3/24 |  お酒を飲み過ぎて、肝臓を悪くした患者さんがいたら、 お医者さんは「お酒は止めてください」と患者さんに言われるでしょう。 速やかな寛解・治癒には、先ず「原因の排除」が必要だからです。 しかし、職業上の、どうしても必要な作業における作業環境や作業姿勢が原因で、 例えば、腰痛や頚痛が起こった場合はどうでしょうか? 職業を辞めるわけにはいきませんから、完全な「原因の排除」は難しくなります。 肝臓の話で例えると、お酒は止めずに肝臓を治そうとするようなことです。 仕方のないことですが、当然、寛解・治癒に時間がかかります。 職業における作業環境や作業姿勢の根本的な見直しや、 身体に対する定期的なメンテナンスなどが、予防として大切な項目になってきます。 その職業を、ながく続けるためにも。 |

| 2024/3/10 |  骨粗鬆症の予防を考えるなら、先ずは検査から。 かかりつけの内科に相談してもOKです。 高齢者の方は、検査結果の「同世代の平均数値」と比べても、あまり意味がありません。 YAM(=若年成人平均値)と比べましょう。 骨折が無くても、骨密度がYAM(=若年成人平均値(腰椎/20∼44歳、大腿骨近位部/20∼29歳))の70%以下なら、 投薬が検討されるようです。 |

| 2024/2/25 |  寒暖差によって不具合が多発してます。 特に、急性腰痛多発! ご注意を。 |

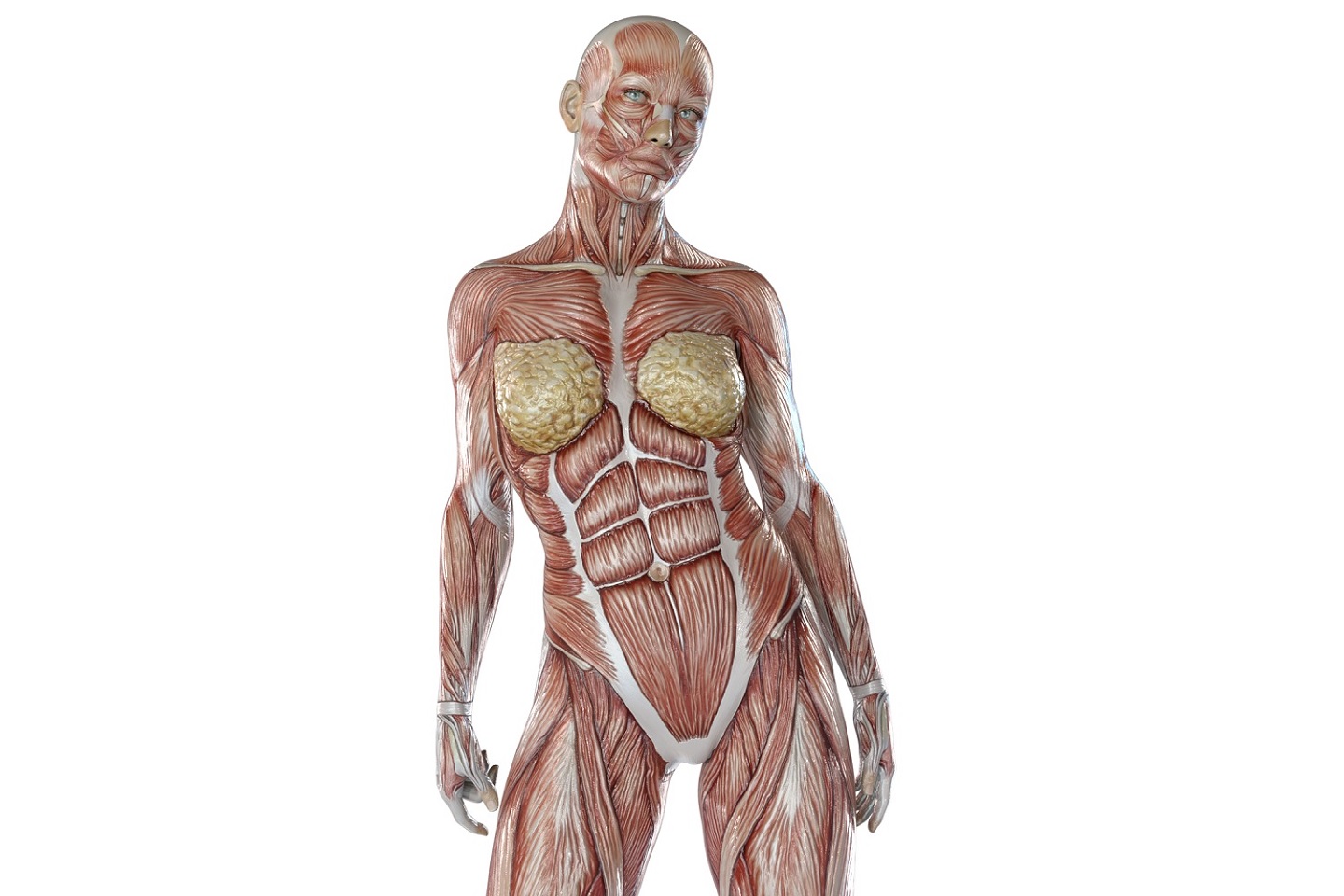

| 2024/2/21 |  暖冬の影響で、今年の花粉症の発症時期は前倒しになってきているようです。 鼻水が出てくると、「すする」という行為を行いますが、 その時に、呼吸するための筋肉=呼吸筋 なかでも、吸うための筋肉=吸息筋を普段の呼吸より、素早く強く使うことになります。 しかも、一日中!! 仮に1分間に1回鼻水をすするとすると、16時間で960回となります。 なんと、一日に1000回近く(あるいはそれ以上)吸息筋を、素早く強く使うことになります。 吸息筋は、胸鎖にゅう突筋・僧帽筋・斜角筋・外肋間筋・横隔膜などです。 なかでも、胸鎖にゅう突筋・斜角筋・僧帽筋は呼吸だけを担当しているのではなく、 「頭を支える」という役割もあるので、 首の前(胸鎖にゅう突筋・斜角筋)が凝ったようになり、痛くなったり、 肩こり(僧帽筋)が酷くなったりすることがあります。 また、頭痛・めまい・上肢の感覚異常や脱力症状に密接な関わりのある筋肉でもあります。 |

| 2024/2/4 |  最近になってまた、インフルエンザ、新型コロナ、発熱を伴う風邪で当院の予約をキャンセルされる患者様が多いです。 手洗い・うがい・換気を心掛けましょう! マスクもお勧めします。 コロナ感染予防で学んだことが、そのまま役に立つと思います。 疲れを貯めないように、睡眠不足にもご注意ください。 |

| 2024/1/21 |  患者様に訊かれて、ソラで言えなかった答えシリーズ② 理想的な事務用椅子の高さ= 身長×0.25-(0~2)㎝ と言われています。 |

| 2024/1/7 |  患者様に訊かれて、ソラで言えなかった答えシリーズ① 理想的な流し台の高さ= 身長÷2+5~10㎝ と言われています。 |

| 2023/12/28 |  大掃除の時期ですが、腰の調子に自信のない方は、 腰痛予防としてのコルセットの使用を おススメします。 |

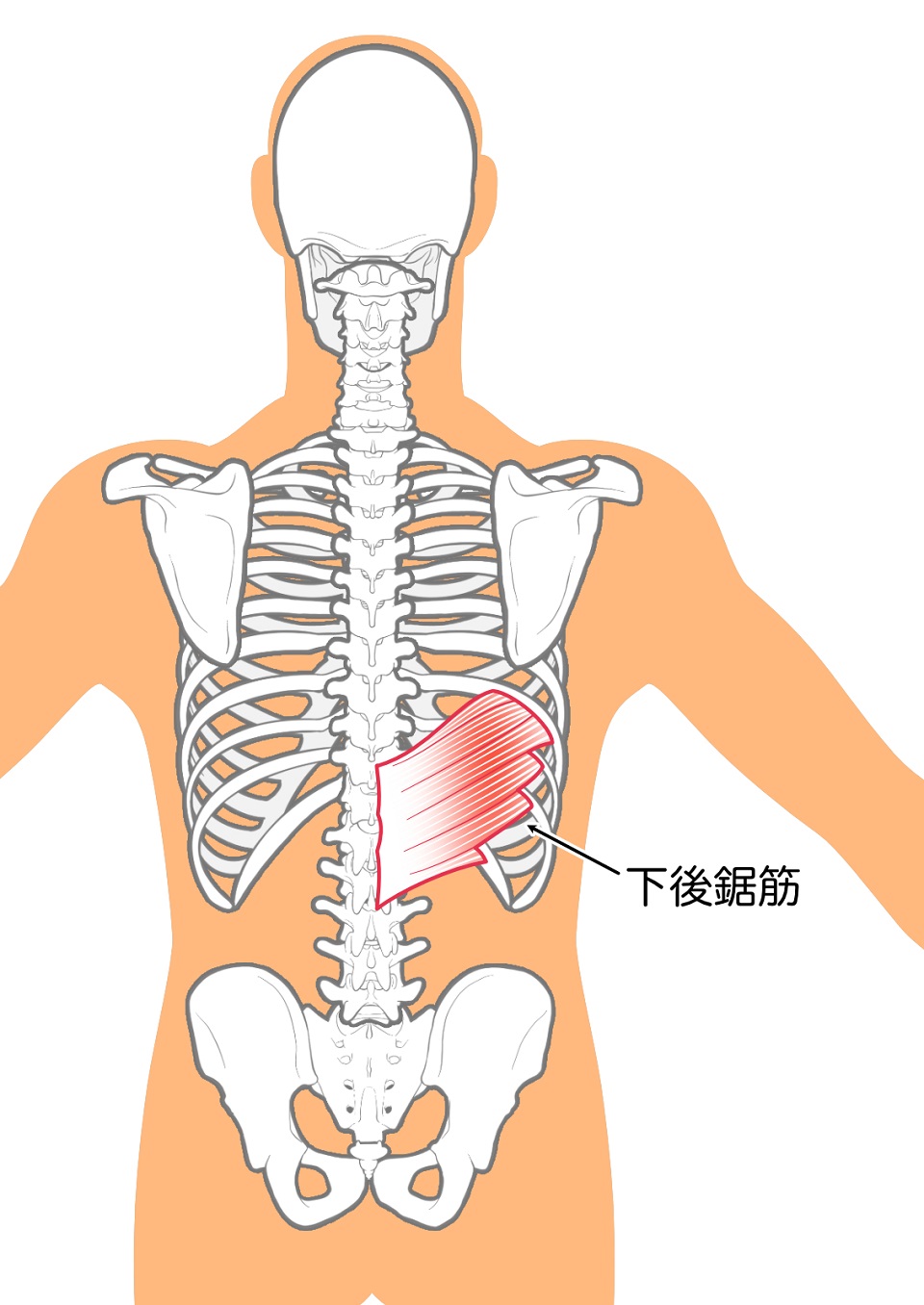

| 2023/12/7 |  上記の絵で示された筋肉を、下後鋸筋(かこうきょきん)と言います。 ベルトを付ける、いわゆるウエスト・ラインより少し上の、 背中との境目あたりにあります。 腰部の筋肉としては、疲労の蓄積が最初に始まりやすい筋肉です。 立ってても、座ってても、上半身を地面に垂直に保つために、この筋肉を結構使っています。 もちろん、前かがみの姿勢になると、かなり負担がかかってきます。 不思議なことに、この筋肉が蓄積疲労によって痛み出すと、 ウエスト・ラインに不具合があるように感じられます。 つまり、なぜか下の方に痛みを感じます。 勘違いしてウエスト・ラインに湿布を貼ってしまっている方も中にはおられます。 「腰にだる重い痛みがあって、ぎっくり腰を起こしそう」などと、表現される方は、往々にして、この下後鋸筋が蓄積しています |

| 2023/11/19 |  人間の身体は、太古の昔に食物の無くなる冬に備えて、秋に脂肪を蓄えるように”チューニング”されています。 つまり、秋は体重が増加しやすい季節です。 筋肉増大以外での体重増加は、運動器の疾病の大きな原因となります。 ご注意を。 (文章は、2021/9/24に投稿した記事の再投稿です。 今年は最近になって、まるで遅れを取り戻すかのように季節が急に進んだので、 「秋の味覚」に関する本記事が、11月も半ば過ぎての投稿となりました。 やはり、今年の気温の変化は異常ですね。 今後も、急激な気温の変化にもご注意ください!) |

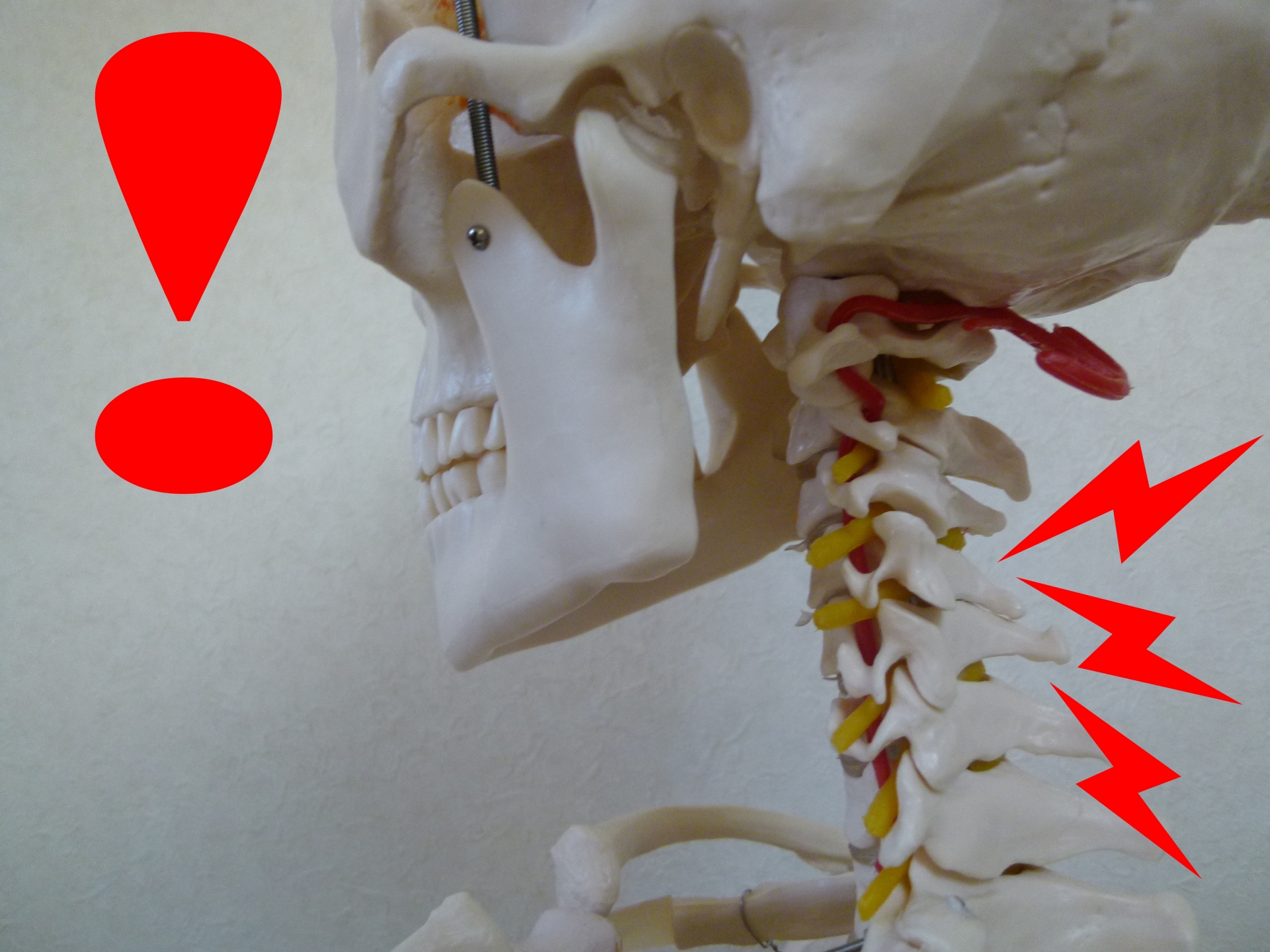

| 2023/11/12 |  寝る前には痛くなかった首が、朝起きたら痛くて、場合によっては回らない… いわゆる「寝違い」。 多くの場合、寝返りをうたなかったことによって起こります。 疲れ過ぎていたり、酔っ払った状態で寝てしまうと、睡眠が深すぎて、目を覚ますまで全く寝返りをうたないということがしばしばあります。 頭の向きなどによって、一晩中首や上背部の筋肉が縮められた状態(短縮位)になっていていたり、逆に靭帯が引き延ばされて起こることが多いようです。 しかし、頻繁に起きるようなら、そもそも以前から首の骨(軟骨を含む)に問題があることが考えられます。。 筋肉や靭帯の損傷によるものなのか、以前からの首の骨(軟骨を含む)の問題なのかは、しっかりと鑑別することが大事です。 いずれにしても、受傷時は先ず「安静」と「冷却」に努めてください。 受傷当日に、お風呂や温湿布などで温めて治そうとするのは、あきらかに時期尚早です。 |

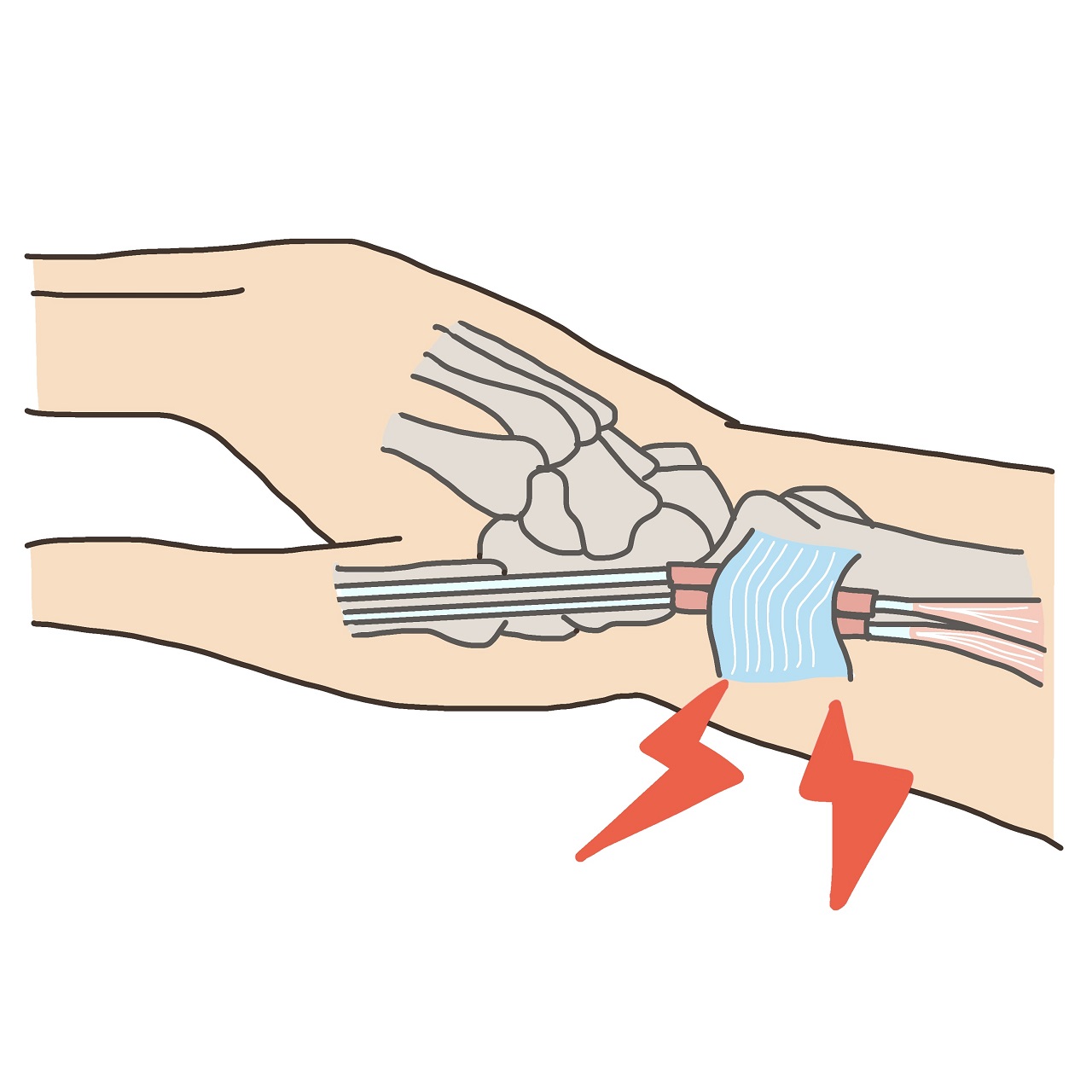

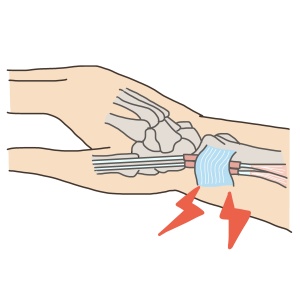

| 2023/10/16 |  腱鞘は、文字通り腱(2023/9/11投稿)のためにある鞘(さや)で、 筋腹の収縮によって生み出される力を、腱が骨に効率よく伝えるためにある「ガイド」で、 筒状あるいはストラップ状の組織です。 腱鞘やそこを通る腱が炎症を起こすことを、腱鞘炎と言います。 手指周辺で起こることが多く、 原因は、ほとんどの場合、「使いすぎ」ということになりますが、 産後のお母さんに結構頻繁にみられる、親指の外側の付け根の腱鞘炎(ド・ケルバン腱鞘炎)は、 リラキシンなどのホルモンの影響も、かなり大きいようです。 リラキシンは、出産時の陣痛が始まると大量に体中に放出され、体中の関節を緩めます。 骨盤のみならず全身の靭帯を弛緩し、産後1年ぐらいは影響をもたらすと言われています。 (後半は2022/4/25投稿記事の追記として) |

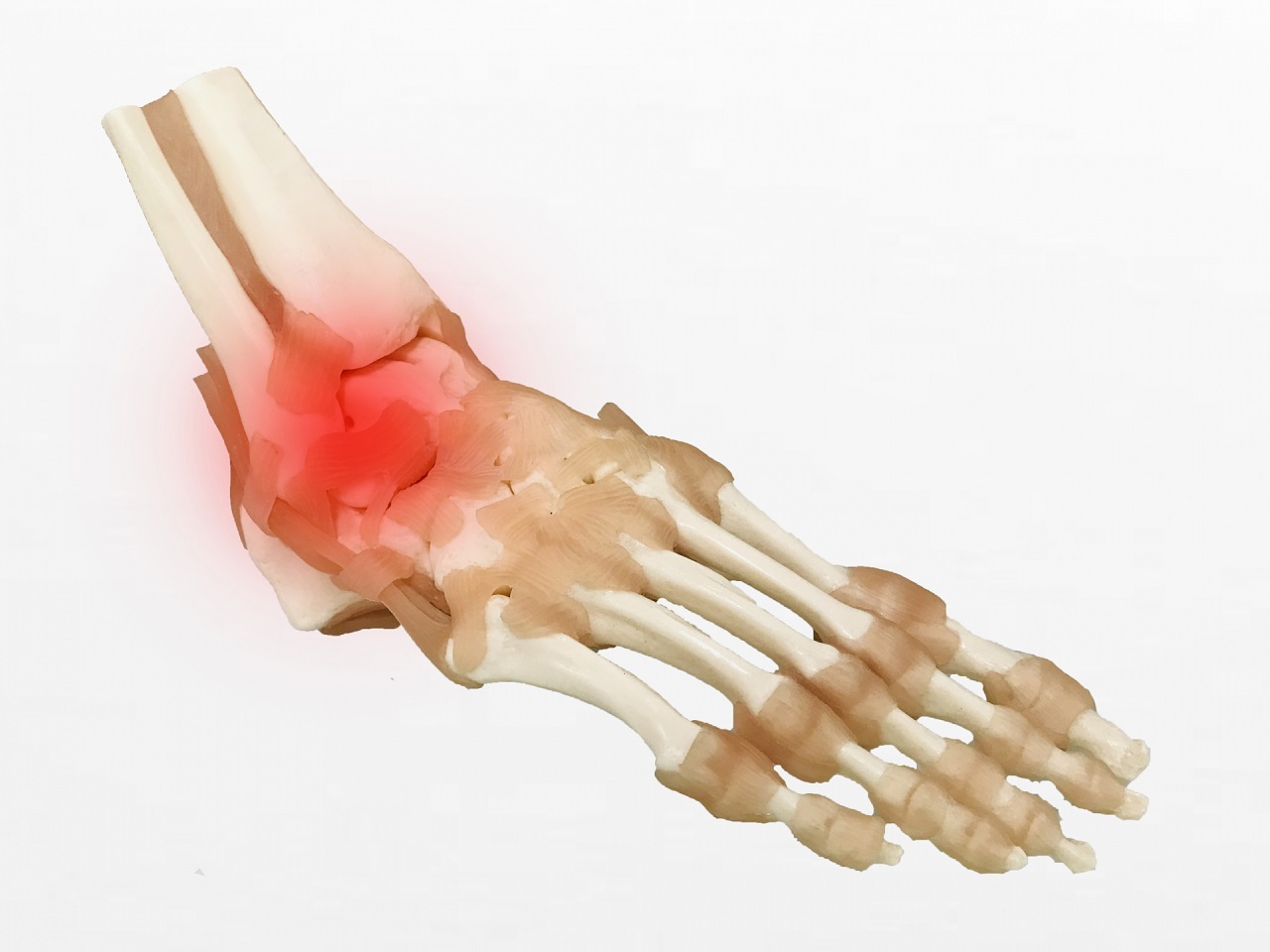

| 2023/10/2 |  靭帯の大事な役割の1つに「関節の可動域制限」があります。 関節を構成する骨が、行ってはいけないところまで行かないようにする役割です。 捻挫(=靭帯の損傷)は多くの場合、靭帯が引き伸ばされて起こることが多いです。 靭帯が伸びたまま、組織が修復されてしまったら、どうなるでしょうか? つまり、損傷前より長さが長くなって修復されてしまったら? 構成する骨が「行ってはいけないところ」まで行ってしまう、「緩い」関節が出来上がってしまいます。 よく、「捻挫はクセになる」と言われますが、靭帯が伸びたまま組織が修復されてしまったからです。 関節が、再び捻挫しやすい「形」になってしまってます。。 防ぐには、損傷後に靭帯が構成する関節をしっかり固定することと、適正な固定期間を設けることです。 「捻挫、ほったらかしにしてたらけど、治った。」は、ヤバいですよ! |

| 2023/9/25 |  「捻挫」の定義を一言で表すと、「靭帯の損傷」です。 靭帯は四肢だけにあるわけではなく、脊柱(背骨)にも何種類かあります。 当然、首の骨(頸椎)や腰の骨(腰椎)にも。 首の骨(頸椎)周りの靭帯を損傷すれば「頸椎捻挫」、 腰の骨(腰椎)周りの靭帯を損傷すれば「腰椎捻挫」、 と、それぞれ呼ばれます。 急に起こり、患部に激しい痛みを伴うことが多く、 腫れ・発赤・熱感もしばしば伴います。 捻挫ですから、発生時の対応は、足首のそれとほぼ同じです。 安静を心掛け、保冷剤などで冷却することが有効です。 頸椎カラーや、コルセットなどで患部を支えるのも有効です。 |

| 2023/9/11 |  靭帯と腱(けん)は違うものです。 靭帯は、筋肉とは違い、収縮はしません。骨と骨を繋ぎ、関節の動きを制限したり、支えたりする強い弾力性のある線維性の組織です。 腱は筋肉の筋肉の一部です。腱自体は収縮せず、筋肉の収縮する部分(=筋腹)の力を骨に伝えるだけの、索状になった部分です。 腱鞘は、文字通り腱のためにある鞘(さや)で、筋腹の収縮によって生み出される力を、腱が骨に効率よく伝えるためにある「ガイド」で、筒状あるいはストラップ状の組織です。 俗に、体表から押して索状に触ることのできる部分を「すじ」などと言ったりしますが、もちろん正しい解剖学用語ではありません。 「筋」と書いて「きん」と読む場合、これは解剖学用語となり、筋肉のことを指します。 因みに、上腕二頭筋は二の腕の筋肉ですが、御堂筋は大阪の道路です。(ネタやね) |

| 2023/8/6 |  写真のように正座を崩した形の座り方を、横座り・人魚座り・乙女座り・おねえさん座り などと呼ぶようです。 両方の下肢を、左か右のどちらか一方に「流す」座り方です。 写真は妊婦さんですが、 床に寝かせた赤ちゃんの世話をすることが多い、「産後のママさんあるある」かもしれません。 同じ方向ばかり下肢を「流す」こと続けることは、 股関節や、骨盤のアン・シンメトリーを、手っ取り早く作ってるようなものです。 妊婦さんは、ある程度は仕方がないことかもしれませんが、 産後のママさんは、直ちに止める努力をしてください。 この座り方で、いつも座るときと左右反対に下肢を流して座ったとき、 「座りにくい」「手をつかないと、転がってしまう」と感じるなら、 股関節や、骨盤のアン・シンメトリーが完成してしまっていると思われます。 股関節や、骨盤のアン・シンメトリーは、その上の脊柱を側弯させたりもします。 怖いですよ! |

| 2023/7/24 |  四十肩・五十肩と言われる「肩関節周囲炎」。 実は、冬より夏に発症することが多いのをご存知ですか? そうです、冷房による「冷え」が起因の1つとなってます。 手のひらを、半袖から出ている腕の部分にあて、 手のひらが温かく感じられるなら、上肢全体が冷えていると考えていいと思います。 冷房の設定温度を上げるか、長袖のシャツなどを1枚羽織るようにしましょう。 肩関節周りだけが露出していなければ、冷房による「冷え」を防げるわけではありません。 上肢全体の「冷え」が、「肩関節周囲炎」の起因の1つとなります。 |

| 2023/6/25 |  筋力増強のための「筋トレ」は、 負荷をかけて筋肉を「縮める」訓練なので、 筋力は増強しますが、筋肉そのものは伸びにくくなります。 つまり、身体が「かたく」なります。 縮むときは縮んで、伸びるときは伸びる、しなやかな筋肉を作るには、 「筋トレ」に加えて、適切なストレッチエクセサイズが必要です。 |

| 2023/6/11 |  変形性膝関節症…人生の晩年に「移動困難」という問題を引き起こす大要因です。 じゃ、これを発症したくなければ、 大丈夫な今から何をしておけばよいのか? ズバリ、 体重増加を制限しつつ、 太腿の前の筋肉を、 鍛えておくことです。 ズバリ!ザッツ・オール! 但し、正しく適正な方法で。 |

| 2023/4/17 |  頸椎の伸展(首の骨を使って上を向くこと)の角度は最大で80°と言われています。 でも、顔を天井面と平行にできるのは、その下の胸椎(上背部の背骨)が前に「しなる」から。 逆にいうと、この「しなり」が無いと、顔を天井面と平行に顔を天井面と平行にできません。 できないならば、明らかに運動不足。不良姿勢(この場合は猫背)と言えます。 しかし、この胸椎(上背部の背骨)の「しなり」が無くても、顔を天井面と平行に顔を天井面と平行にできる方を時々見受けます。 こういう方は、逆に頸椎(首の骨)が「動き過ぎ」です。 頸椎の伸展可動域が大きくなり過ぎています。 |

| 2023/4/10 |   今年2月15日のここでの投稿の続編とでも言いますか…。 私自身の「職場での仕事を行うときの作業環境」を見直し、 4月6日、施術用のベッドを電動で昇降するベッドに変えました。 写真上が最低位で、写真下が最高位です。 ここまで上げて施術することは、まずありませんが。 施術者(私)がラクだと、良い施術ができ、 患者様にも良い結果をもとらすことが出来ると確信してます。 因みに、ベッド面の胸元に縦に「スリット」が入っているタイプにしました。 うつ伏せでも、空気の流れが確保できるため、患者様の呼吸がラクです。 |

| 2023/4/3 |  新年度になる前から、生活の場の変化・職場環境の変化・仕事や家事の忙しさなどが原因か、 今年も、急性腰痛が急増中! 腰部・背部の筋肉の疲れを貯めないようにしましょう。 「作業」の前の、予防としての弾性コルセットの使用、有効です! |

| 2023/3/6 |  テレビを観ているときの姿勢に注意しましょう。 思っているより長時間にわたり同じ姿勢をしていることが多いです。 しかも、習慣化するものです。 それが悪い姿勢なら、当然良くない結果が待っています。 例えば、「片肘を突いて、腕枕にして横になって観る」なんて最悪! 観終わって、動き始めるときに思わず「イテテテ…」と声が出るようでは…。 そんなことを毎日続けていると、「患者様」になってしまいますよ(笑)。 |

| 2023/3/1 |  更年期を過ぎたあたりから、女性の肘・手首・手・指は、 連続使用(作業)に対する「耐久性」が非常に低くなります。 女性ホルモンのエストロゲンが減少することが原因だと考えられています。 エストロゲンには軟骨の形成を促す作用があり、関節にある受容体に取り込まれることで効果を発揮します。 しかし、更年期になると受容体に取り込まれるエストロゲンの量が少なくなります。 エストロゲンの量が少なくなると、軟骨が減少してしまうのです。 すぐに「使い痛み」が発生します。 ご本人にも原因となる作業がすぐには思い出せないほど、「たったそれ(あれ)だけのこと」で「使い痛み」になってしまうことも多いです。 言い方を変えると、「この作業を続けると、後で痛くなるかも」という自覚が無いまま、簡単に「使い痛み」になってしまいます。 最初に「使い痛み」を感じるのは、原因となる作業を行った日の就寝前です。 この時点では、翌朝より症状(特に痛み)がマシなことが多ようです。 「違和感」のレベルでも、躊躇無く冷シップを貼って寝ましょう。 |

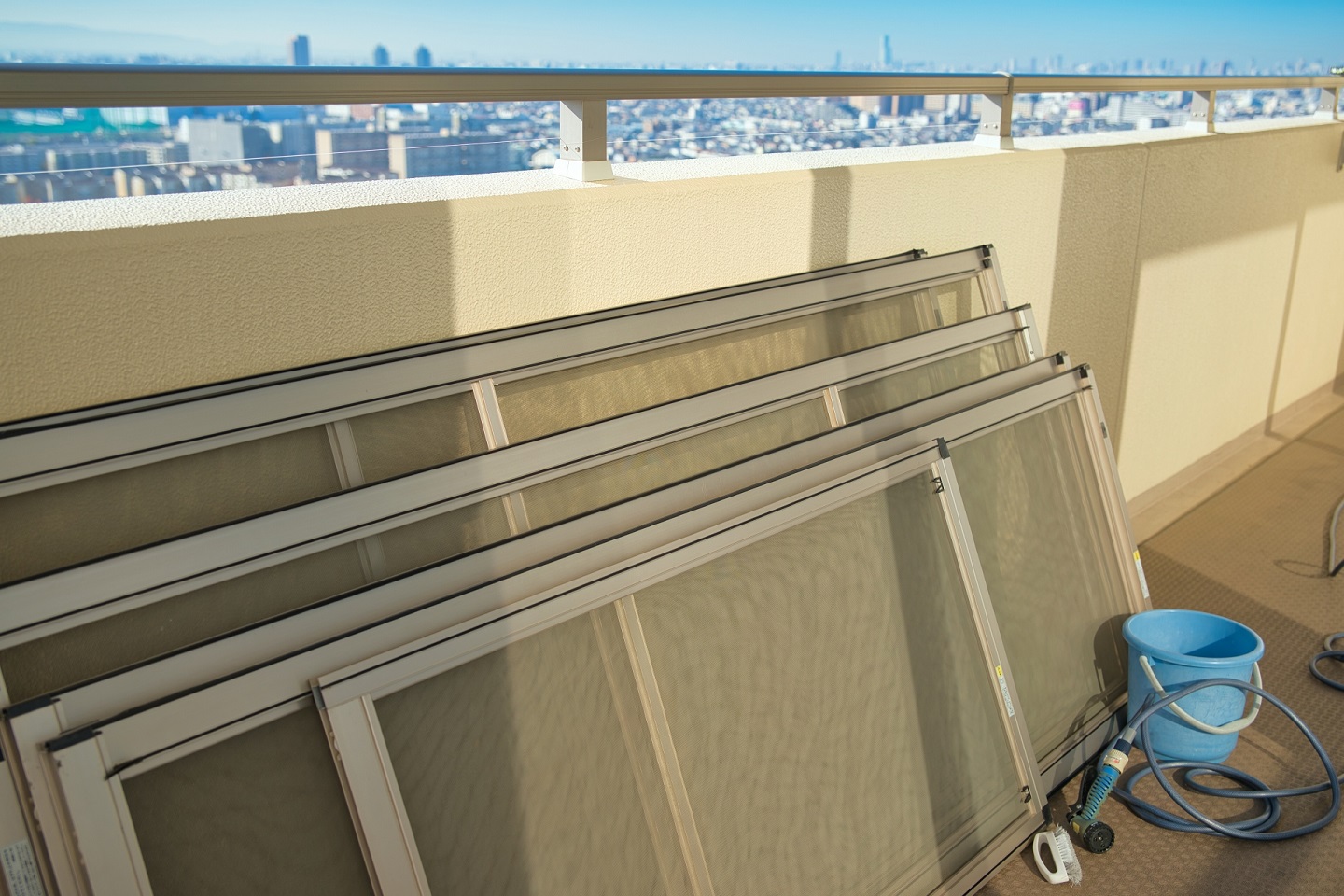

| 2023/2/15 |  業者さんに頼むか、ご自分でされるかは別として、職場で「掃除」って、当然行われますよね? 「掃除」は、ザックリ「整理整頓」と「清掃」に分けられると思います。 「整理整頓」は、作業効率を上げるために行う側面が強いように思いますが、 「清掃」は、「衛生」しいては、「健康維持のため」に行っていると思うんです。 ならば、「少しでも身体に負担のない姿勢で作業ができる環境に見直すこと」も、目指すところは「健康維持のため」ですから、 「掃除」と同じぐらい、大事なことだと思いませんか? 職場での仕事を行うときの作業環境。 考えたこと、ありますか? |

| 2023/2/6 |  パソコン作業でスフィンクス姿勢(2022/12/12投稿参照)になってしまう原因に、ディスプレイに表示されたものに対する「見えにくさ」があります。 もちろん視力が低すぎるのは問題ですが、フォントサイズやアイコン表示の大きさを変えるだけで、スフィンクス姿勢防止にかなり有効な場合があります。 エクセルやワードなら、「Ctrl+マウスホイール」や、一番右下のズームスライダーなどで少し大きめに表示したり、 アイコン表示などは、Windows10ならば、「設定」>「システム」>「ディスプレイ」の、 「拡大縮小とレイアウト」の「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」を、少し大きくするだけでかなり見やすくなります。 拡大パーセントの数値を大きくしすぎると、表示範囲が狭くなり、スクロールを頻繁にしなければならなくなりますが、 125%ぐらいの大きさなら、表示範囲が狭くなるデメリットより、「見やすさ」というメリットを感じることが出来ると思います。 一度、お試しください。 |

| 2023/1/25 |  2023/1/16投稿記事の内容によると、 ノートパソコンは、モニターが低すぎることになります。 モニターを開く角度で調整しても、良い姿勢は確保できないと思います。 おすすめは、ノートパソコンを10~15センチぐらいの高さ台の上に置くことです。 そうすると、キーボード操作がやりにくくなるので、外付けのキーボードを繋げます。 外付けのキーボードは、最近はとても良くなって、マウスとセットのワイヤレスのものが主流です。 机の上がキーボードの分で少し狭くなりますが、 長時間使った後の、頚~肩甲骨の間の背中の疲れが全然違いますヨ! スフィンクス姿勢(2022/12/12投稿参照)も防げます。 |

| 2023/1/16 |  パソコンのディスプレイ画面の理想的な高さは、 姿勢を正して正面に座り、 真っすぐ前を観た視線の2~3㎝上が、有効な画面の上端になる高さ と言われています。 思ってるより、高い目です。 |

| 2022/12/12 |  パソコン作業での最悪の姿勢は、 フォントサイズが小さくて、見にくいようなときなどにやってしまう、 顔だけをモニター画面に近付ける、 「スフィンクス姿勢」です。 背中~首の骨は前傾しているのに、頭だけを起こして顎を挙げ、モニター画面と顔を平行にしてしまう…。 これでは、首と頭の境目の筋肉を酷使することになります。 「首こり」を作っているようなものです。 当然、緊張性頭痛の原因にも。ご注意を。 |

| 2022/12/5 |  京都府社会保険協会発行「社会保険きょうと」Vol.477によると、 京都府の最新データにおける 平均寿命(平成27年)は、 男性81.40歳(全国3位)、 女性87.35歳(全国9位)と、 男女とも全国順位は上位に位置して年々伸びていますが、 健康寿命(令和元年)は、 男性72.71歳(全国19位)、 女性73.68歳(全国47位)と、 女性が平均寿命との開きが大きく、 健康上の問題で何らかの生活が制限されている期間の長さが課題にとなっています。 とのこと。 女性の健康寿命は、全国ワースト1ですゎ(汗)。 |

| 2022/11/13 |  血圧が高い方、血液の中性脂肪・コレステロールが多い方、 要するに、血流の悪い方。 マッサージすると、すぐわかります。 力を抜いていても筋肉が硬いから。。。 |

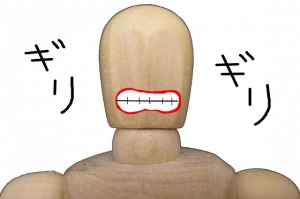

| 2022/10/31 |  「肩がこると、歯が痛くなる」 「歯が痛いので、肩がこる」 どちらも有り得ますが、 確実に言えることは、 その歯自体、かなり悪いです。 歯医者さんにも行って、診てもらうべきです! |

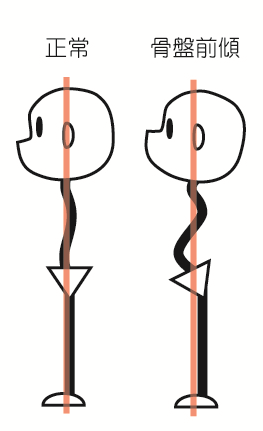

| 2022/10/15 |  妊娠中や肥満によってお腹の出ている人は、 骨盤が前傾しがちです。 腰椎と骨盤の間の椎間板が痛めつけられる姿勢のパターンです。 このパターンで「腰の一番下」が痛い方は、 単純な「筋肉の問題」による腰痛ではなく、 「椎間板の問題」による腰痛である可能性があります。 お早い目の受診をお勧めします。 |

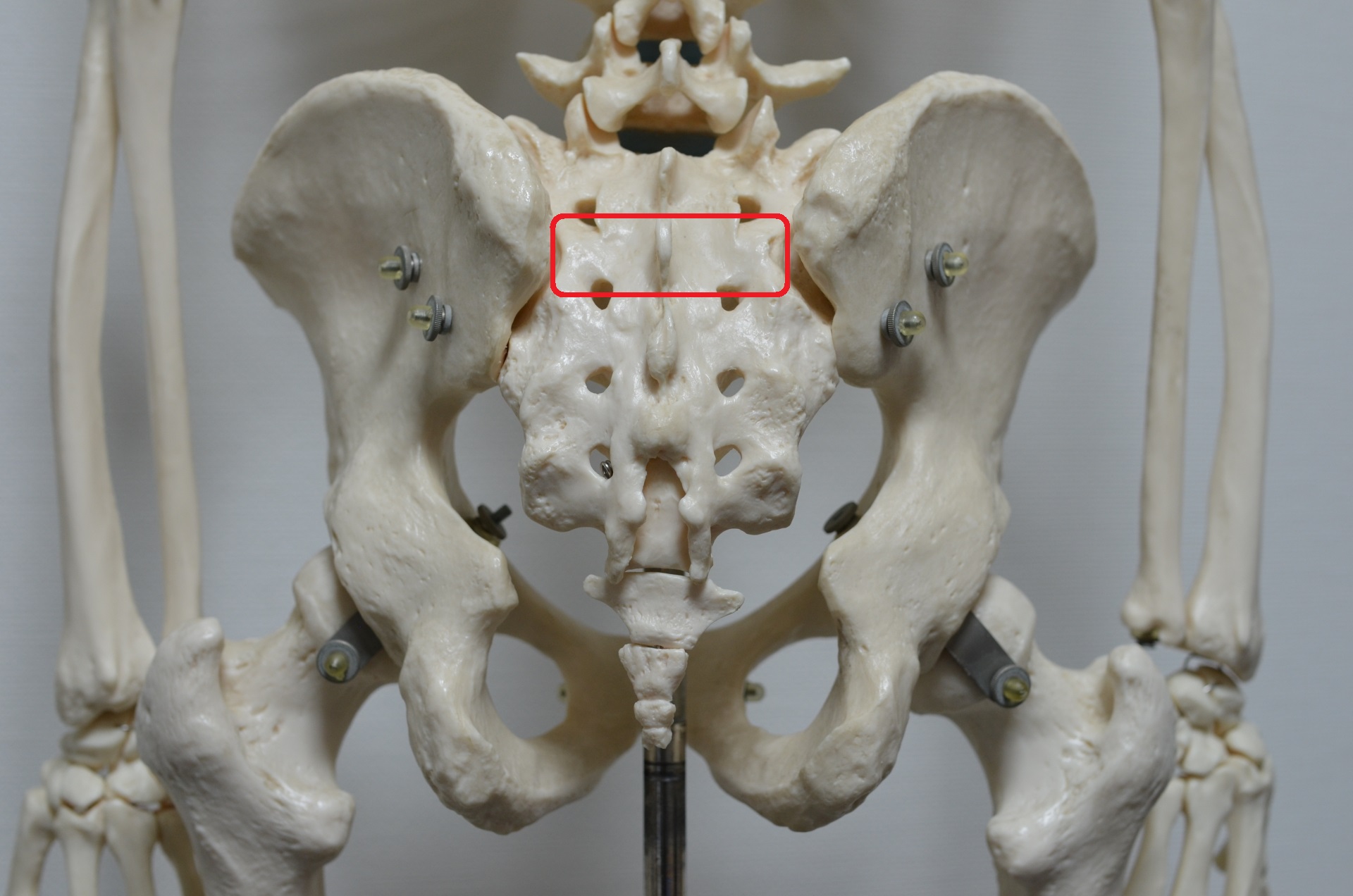

| 2022/9/28 |  「重心」とは、「物体の重さを一点で支えた時、釣り合う点」と表現することが出来ます。 ヒトの重心の位置は、立位の場合では、第2仙椎の前方2cmと言われています。 第2仙椎とは、骨盤の真ん中の骨=仙骨の上の方の部分 (写真の赤い線で囲った部分)。 骨盤の傾きやズレが、姿勢や身体の動きに大きな影響を及ぼすのは、 骨盤がヒトの重心のすぐ近くに位置するからです。 |

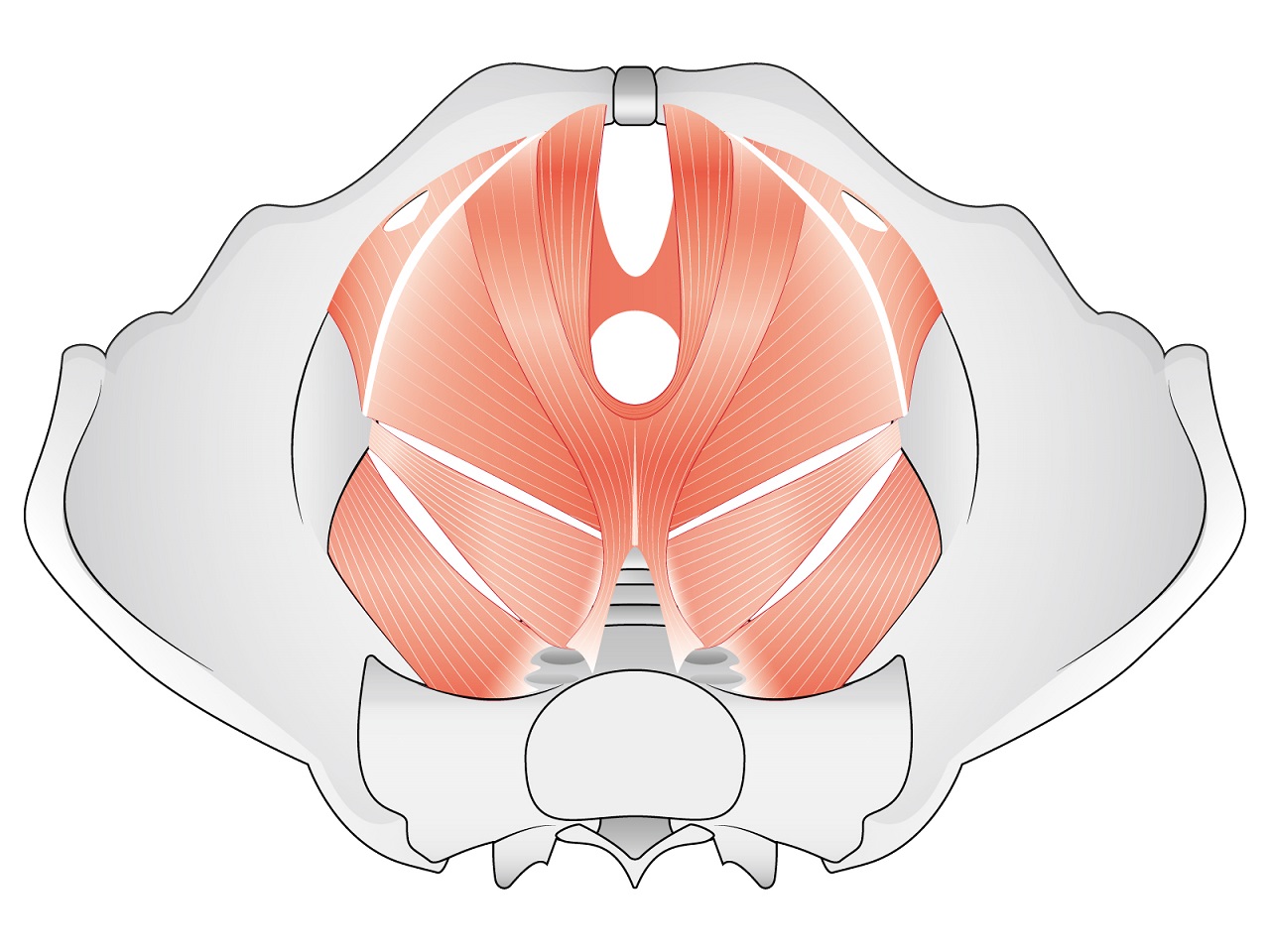

| 2022/9/12 |  (前回からのつづき) 産後の骨盤底筋のゆるみを放置しておくと、 将来的に「尿漏れ」や膀胱炎のリスクが・・・。 晩年には「子宮脱」なんてことも。 大げさではなく、ホントに起こりえることです。 |

| 2022/9/7 |  産後のママにとって、 健康上だけでなく、美容上にも、 最も重要なエクセサイズは、 骨盤底筋群の強化です! |

| 2022/8/25 |  コロナ療養休業中、差し入れ・お見舞いを下さった(置き配形式で)患者様、 涙が出るほど、嬉しかったです! ありがとうございました。 |

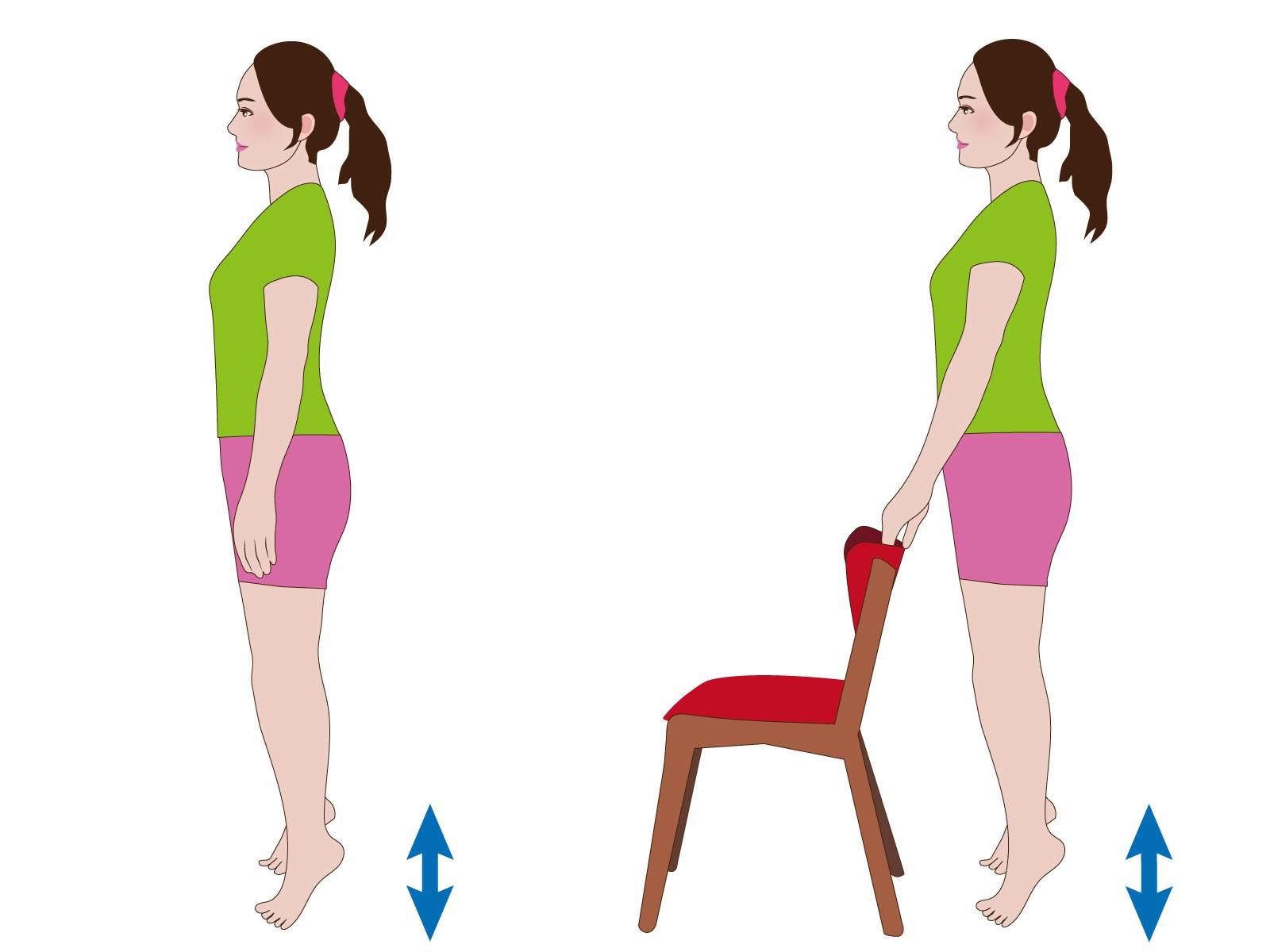

| 2022/8/1 |  腎臓や肝臓などの疾患が無いのに、下腿がむくんでしまうならば、 その理由の最も高い可能性として考えられることは、 「筋肉ポンプ」が、うまく作動していないということです。 (7月11日投稿参照) 足部や下腿は、心臓や胸管(リンパ管の中枢部)から比較的離れたところにあり、 しかも、足部や下腿の静脈血やリンパ液が心臓や胸管に戻るには、 下から上へと、重力に逆らって戻らなければなりません。 膝から下で最も大きい筋肉の塊は「ふくらはぎ」=下腿三頭筋です。 したがって、膝から下の筋肉では、筋肉ポンプの作動効果が最も期待できるます。 「第二の心臓」と言われる所以です。 ウォーキングやランニングで、 外出や歩行が困難な方は、上記の絵のように 転倒防止のために何かにつかまって、つま先立ちと「なおれ」(=踵の上げ下げ)を繰り返すだけでも、下腿のむくみは解消できます。 |

| 2022/7/27 |  姿勢保持筋(6月3日投稿参照)は姿勢の保持をするためだけにあるのではなく、 収縮・弛緩によって、身体を動かすこともできます。 筋肉ポンプ(6月27日投稿参照)は筋肉を収縮・弛緩させることによって作動します。 姿勢保持筋を、身体が動くぐらい収縮・弛緩させて、筋肉ポンプを作動すれば、 姿勢保持筋内のうっ血を防げます。 身体の動きを反復すれば、言いかえると、筋肉ポンプを何度も作動させると、 それだけ血液の循環はよくなります。 但し、運動の角度や距離・反復回数は、 筋肉ポンプを作動させる筋肉や、 筋肉そのものの「現在の状態」によって変わります。 |

| 2022/7/11 |  写真の赤い破線の部分のどこかを指で強めに押して、 はなした時に指のカタチに凹んで戻らなければ、 下腿がむくんでいます。 浮腫(=むくみ)はリンパ液のうっ滞によって起こります。 腎臓や肝臓などの疾患が無いのに、下腿がむくんでしまうならば、 その理由の最も高い可能性として考えられることは、 「筋肉ポンプ(このコーナーの前々回の投稿参照)」が、 うまく作動していないということです。 何が必要か、考えてみましょう。 (次回につづく) |

| 2022/7/3 |  立ちっぱなし、座りっぱなしでも、その姿勢を「キープ」するため、いくつかの筋肉を使っています。 それらを「姿勢保持筋」と言います。 通常、身体を動かすとき、筋肉が収縮して短くなったり、弛緩して長くなることで、 付着する骨を動かし、身体が動きます。 しかし、姿勢保持筋は、姿勢を「キープ」するために、 つまり、付着する骨を動かさないようにするために、 一定の長さのまま、長さを変えません。 しかし、ずっと持続的に収縮は続けています。(=持続的な等尺性収縮) 姿勢保持筋の細胞にも、動脈血から、 その持続的な収縮に必要なエネルギーや酸素などが供給され、 静脈血に老廃物が排出されます。 静脈血が流れず、老廃物が組織内に蓄積されると、 その場に疼痛物質が産生されますし、 細胞そのものも、病理的な変性が起こります。 血液の循環が必要です。 しかし、姿勢保持筋は「収縮」はし続けていますが、「弛緩」がありません。 つまり、筋肉に「動き」がありません。 よって、「筋肉ポンプ(このコーナーの前回の投稿参照)」がうまく作動しません。 何が必要か、考えてみましょう。 (次回につづく) |

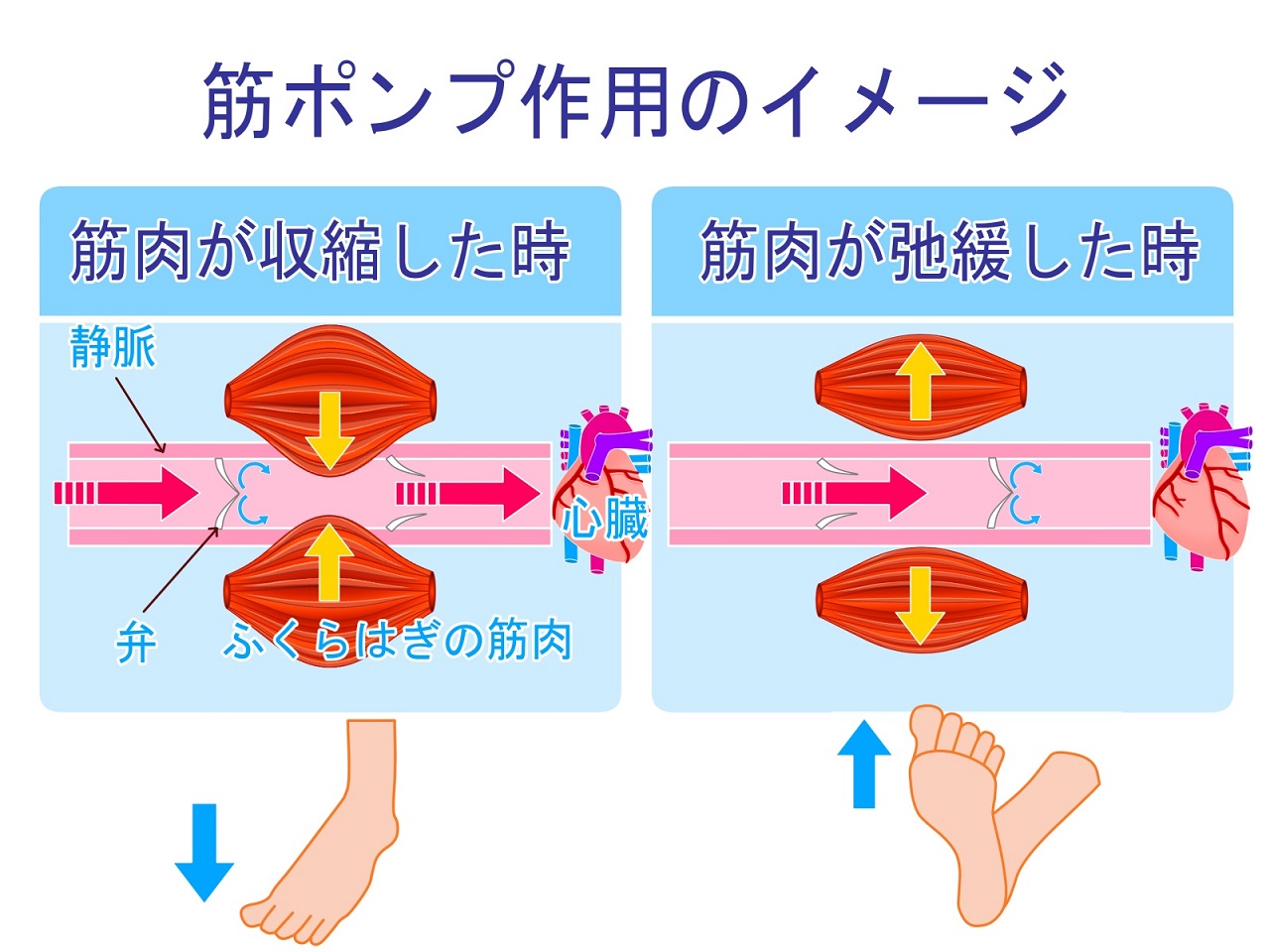

| 2022/6/27 |  静脈血には拍動がありません。 心臓から出た動脈血は毛細血管を介して、静脈血となります。 その過程で拍動は消失します。 リンパ液にも拍動がありません。 ならば、なぜ静脈血やリンパ液は、抹消から中枢へと戻っていくのか? 静脈とリンパ管には逆流を防ぐ弁があり、 静脈やリンパ管の周りの筋肉の動きによって、圧迫・弛緩を繰り返されることで、 中身の静脈血やリンパ液は、抹消から中枢へと戻っていくのです。 この仕組みを「筋肉ポンプ」といいます。 絵はふくらはぎの例ですが、全身の骨格筋に当てはまることです。 (次回につづく) |

| 2022/6/8 |  「肩がこるから、血圧が上がる」と思われている方、 考え方として逆です。 「血圧が高いから、肩がこる」のです。 「肩がこる(こるような事をした)不快感から、心因的に血圧が上がる」ことも考えられますが、 「血圧が上がるほどの血行不良によって、肩がこる」と考える方が、自然です。 したがって、肩こりを起こしている筋肉をマッサージすると、 一時的には血圧は下がりますが、 脳卒中の予防には、あまりなりません。 |

| 2022/5/30 |  「身体の柔軟性」の目安となる、立位体前屈(上記写真)。 椅子に座って前屈しても、 胸が簡単に膝につくと思います。 でも、立って膝を伸ばして前屈すると… 途端に「身体の硬さ」が露呈しますよね。 抵抗してるのは、ふくらはぎの筋肉(=下腿三頭筋)と、 太ももの後ろの筋肉(=ハムストリングス)です。 ここを重点的にストレッチすれば、 他の人から「あの人は、身体が柔らかい」といわれることになります。 |

| 2022/5/23 |  (再投稿) 何らかのきっかけで、急に出た痛み (捻挫・打撲・挫傷・肉離れや、ケガの類や、 「ぎっくり○○」と表現したいような痛み)には、 応急処置として、 氷嚢などで冷やすようにしてください。 (=アイシング) 炎症を抑えるためです。 温めてはダメです。 |

| 2022/5/16 |  交通事故レベルの衝撃も受けていないのに、 椎間板の損傷に起因する疾患は現れたなら、 それは、「生活習慣病」と言えます。 施術で症状が軽快したとしても、 生活習慣を改善しなければ、 再発の懸念が残ります。 その生活習慣の改善方法も、 一緒に考えますよ! |

| 2022/4/25 |  親指の外側の付け根の腱鞘炎(ド・ケルバン腱鞘炎)。 産後のお母さんに結構頻繁にみられます。 首の座っていないお子さんの頭部を支えるために、 親指を酷使することで起こります。 お子様の首が座るまでの辛抱なんですが、 「使い痛み」なのに休めることが出来ませんし、 悪化すると、つらいものです。 予防にはテーピング、 堪えられないほどの痛みには、 脱着可能な固定サポーターが有効です。 |

| 2022/4/18 |  「太く、短く」より「細くても、長く」。 これ、「運動習慣」の話です。 |

| 2022/4/4 |  頭の重みをヘッドレストや枕で支えて、 鎖骨の上の凹んでいるところから首の前かけての部分を揉むと、なにやら痛気持ちいい方、 噛み締める癖がありませんか? 夜に寝ている間はどうですか? |

| 2022/3/16 | 椅子に座って、体の正面で両足のつま先と踵を揃えたとき、 膝頭が揃わない(一方が前に出て、 もう一方が後ろにある)状態なら、 |

| 2022/3/6 |  悪い姿勢で長時間スマホやPCを見ていると、頸椎(ケイツイ=くびの骨)そのものが悪くなる恐れがあります。 はじめは肩こり…いつの間にかヘルニアなんてことも、決して大げさではありません。 適切な体操を行えば、「気持ち良さ」も伴って、簡単に防げます。 当院でも猫背改善体操の指導をしていますヨ。 |

| 2022/2/27 |  立った状態で前かがみのときと、椅子に座っているときでは、腰の椎間板にかかる荷重が、実は同じぐらいなんです。 ということは、 「座っていると出てくる腰痛」や、 「立ってる時より、座ってる時の方が痛い腰痛」は、 「単純な腰の筋肉の疲労による腰痛」より、ちょっとタチが悪いかも?なんです。 |

| 2022/2/7 |  外反母趾の最も多いの原因を一言で言うと、 ズバリ「パタパタ歩き」。 つまり、踵とつま先が地面に同時に接地するような歩き方です。 |

| 2022/1/21 |  今年は雪も多くて、寒さが厳しい日が多いようです。 せっかく習慣になっていた日課のウォーキングが、サボりがちになっているという方。 そんな日は、ご自宅の室内で「スクワット」をされたらどうですか? 「上から見て、曲げた膝がつま先から出ないように…」とか、難しいルールはあまり考えず、 普通に、膝関節の完全屈曲⇔完全伸展を繰り返せばよいのです! ウォーキングでは、膝や股関節を、スクワットほどの範囲(角度)まで動かすことがないので、 可動域訓練としても、たまには有効です。 20~30回を1セットとして、1日に2~3セット行いましょう。 ※ただし、膝関節・股関節が痛む方は、当院にご相談ください。 |

| 2022/1/7 |  冬は血圧が上がりやすくなります。 高血圧は自覚しにくいですが、自覚するとすれば、 肩こり・頭痛・めまい という症状として現れることが多いです。 冬になって、特に朝から、これらの症状が頻発する方は、 一度血圧を測ってみましょう。 |

| 2021/12/20 |  「気を付け」を真横から見て、肩より耳の穴が前にある方。 頭と首の境目がこってますね? |

| 2021/12/9 |  気温が下がると、慢性痛が強くなる理由~その② 寒さに対応するため、自律神経の「交感神経」は、血管の調整だけでなく、フル回転して体を正常に保つように頑張ります。 しかし、「交感神経」が頑張りすぎると、「イライラ」「ギラギラ」して、精神が疲れてきます。 「痛み」のような精神的にマイナスなことを、よりマイナスと捉えがちになります。 つまり、「より痛く感じる」ことにもなると思います。 ただ、「気温が下がると、慢性痛が強くなる理由」としては、先に投稿した「その①」の方が大きいと思いますが。 |

| 2021/11/17 |  気温が下がると、慢性痛が強くなる理由~その① 外気温に体温が奪われないように、「交感神経」(自律神経の働き)によって、体表や筋肉組織の血管が収縮します。 すると、普段は血流に乗って流れ去っている発痛物質の「量」が減ります。 こうなると、損傷している組織やそのまわりに、発痛物質が「貯留」してしまいます。 また、厄介なことに、発痛物質自体に血管を収縮させる働きがあるので、 "負のスパイラル"に陥ってしまうと、「慢性痛が強くなる」ことになります。 さらに、損傷している組織は、血液によって修復されるので、血流が滞るといつまでも「修復されない」ことにもなります。 痛みが強くなるだけでなく、前述した負のスパイラルに陥ってしまうと、「(病理的に)損傷範囲が広がる」ということにもなります。 |

| 2021/10/28 |  せっかく良い腰部の弾性コルセットをお持ちでも、付け方を間違っていたら、宝の持ち腐れですョ。 付けたまま食事をするのが辛いぐらいに、かなり強めに付けないとあまり意味がありませんョー。 ご自身で長らくご使用のコルセットが、二重構造であることをご存知なかった方も、時々いらっしゃいますネ。 外側と内側で2回マジックテープを留める構造になってませんか? また、腰痛予防として長期的に常用される場合は、日常的に腹筋を鍛えるエクセサイズが必要になります。 コルセットの支持力に依存してしまい、筋力が弱化するからです。 筋トレも頑張りましょー。 |

| 2021/10/14 |  肩関節の痛みでお悩みの方、 この時期、既に長袖がマストですョ! |

| 2021/9/24 |  人間の身体は、太古の昔に食物の無くなる冬に備えて、秋に脂肪を蓄えるように”チューニング”されています。 つまり、秋は体重が増加しやすい季節です。 筋肉増大以外での体重増加は、運動器の疾病の大きな原因となります。 ご注意を。 |

| 2021/8/22 |  「ぎっくり腰」は俗称です。 敢えて専門的な表現をすると、「急性劇症腰痛」とでも言いましょうか…。 原因・発生機序によって不具合のある器官・組織の病理的状態は様々で、簡単にひとくくりにはできません。 「急性劇症腰痛」というのも症状を名称にしてるだけなので、 精査すれば、不具合のある器官・組織の病理的状態を明らかにした、「詳しい症病名」を付けることができると思います。 つまり、「何がどうなって、痛いのか?」をお教えすることが出来ると思います。 |

| 2021/8/19 |  気温と気圧が低下すると、急性腰痛が急増します。 台風が近づいてくるときなど、 気圧が下がり、 気温も下がってきているのに、冷房温度が低いままだったりすると、 もともと負担のかかっていた腰が、急に悪くなったりします。 ご用心を。 |

バナースペース

LINEで予約も!

ご登録されると「初診料無料サービス」など、お得な特典が受けられます。

⇒詳しくはこちら

受付・施術時間、予約・お問合せ

受付・施術時間月・水木金

9:00~12:00 (13:00施術終了)

14:00~19:00 (20:00施術終了)

土日・祝

9:00~12:00 (13:00施術終了)

14:00~17:00 (18:00施術終了)

火曜日・祝日の月曜日 休診

※臨時休診(毎月1回前後)、年末年始、GW、お盆休み、等は最新情報にて、必ずお知らせします。

ご確認ください。

ご予約・お問合せ

℡. 075-461-3928

までお気軽に。

このHPをスマホで見る↓